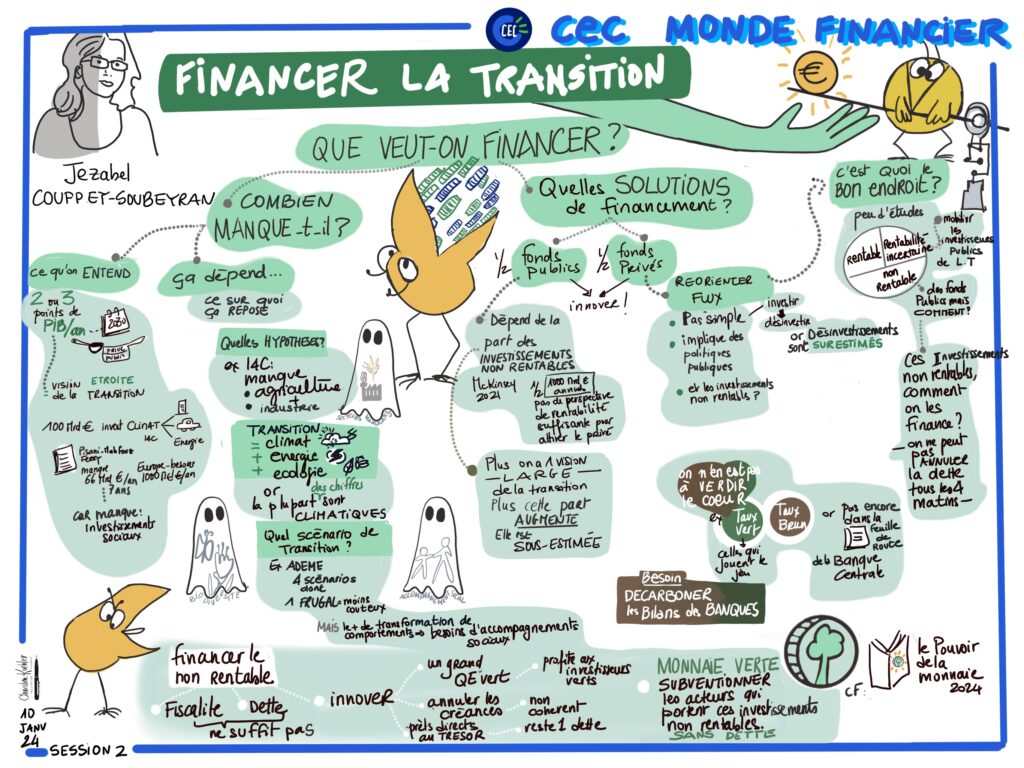

Jézabel Couppey-Soubeyran est écconomiste, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeure associée à l’École d’économie de Paris et Conseillère scientifique à l’Institut Veblen. Son domaine de recherche comprend les banques, le financement de l’économie par les finances, les politiques monétaires et leur orientation vers la transition écologique. Elle partage avec les participants de la CEC Monde financier sa vision de la transition et des moyens à mettre en œuvre pour la financer.

Quel est le coût du financement de la transition écologique ?

Jezabel Couppey-Soubeyran discute de la problématique du financement de la transition vers des pratiques plus écologiques. Elle pose des questions fondamentales sur le coût de cette transition,se demande si nous avons les moyens de la supporter et si des transformations profondes du système monétaire et financier actuel sont nécessaires. Elle examine ensuite ces questions sous trois angles principaux: le coût réel de la transition, l’orientation des financements, et les solutions de financement potentielles.

Quel est le coût réel de la transition écologique ?

L’ estimation courante de ces besoins représente environ deux à trois points de PIB par an jusqu’en 2030, avec un financement souvent partagés entre fonds privés et publics, ce qui parait faisable.

Etre conscient des hypothèses implicites

En réalité, ce type d’estimation repose sur une vision très étroite de la transition. Le coûts réel de la transition écologique varie largement en fonction des hypothèses utilisées dans les calculs. Les estimations habituelles peuvent sous-estimer les besoins réels car elles ne prennent souvent en compte que certains secteurs et ignorent d’autres domaines clés tels que l’agriculture et l’industrie. Par exemple, les estimations courantes en France suggèrent un besoin d’investissement d’environ 100 milliards d’euros par an, mais ces chiffres ne couvrent que les investissements dans le transport, l’habitat et l’energie.

Des besoins sous évalués

Selon les estimations de l’Institut I4CE et les travaux de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, la France pourrait nécessiter un investissement supplémentaire de 66 milliards d’euros par an pendant au moins sept ans pour atteindre ses objectifs de neutralité climatique. Cela illustre bien comment le périmètre étroit des estimations actuelles pourrait conduire à une planification et une allocation des ressources insuffisantes pour la transition.Une vision étroite de la transition

En outre, ces estimations ne portent que sur une vision très étroite de la transition centrée sur le climat et oublient la transition liée à la biodiversité, fondamentale, et lorsqu’elles soulignent la nécessité d’une transition juste, ne prennent pas du tout en compte le coût de l’accompagnement social qui sera nécessaire.

Il en est de même en ce qui concerne la répartition financement public-privé : elle dépend du type de transition souhaitée et des hypothèses sous-jacentes des modèles. Globalement, les investissements non rentables sont très largement sous estimés et la vision de la transition est trop étroite.

Désinvestir des actifs non écologiques suffit-il ?

On entend souvent que le simple désinvestissement des actifs non écologiques et la réorientation de ces fonds vers des investissements verts suffiraient à financer la transition écologique. Or plusieurs points clés sont à prendre en compte :

- Complexité des désinvestissements :

- Les désinvestissements ne sont pas aussi simples qu’on pourrait le penser. Le processus implique non seulement de retirer les investissements des secteurs traditionnels et polluants, mais aussi de gérer les impacts économiques et sociaux qui peuvent en découler, tels que la perte d’emplois dans les secteurs désinvestis.

- Surestimation des flux réorientables :

- Les estimations des montants qui pourraient être libérés par le désinvestissement et réorientés vers des initiatives durables sont souvent surestimées. Beaucoup d’estimations ne prennent pas en compte les obstacles réels à la réorientation des fonds, tels que les risques financiers, les besoins de rendement des investisseurs, et les incertitudes réglementaires et de marché.

- Manque de projets immédiatement investissables :

- Même si des fonds étaient libérés par des désinvestissements, il n’existe pas toujours suffisamment de projets « verts » prêts à être financés qui répondent aux critères de rentabilité et de risque exigés par les investisseurs. Cela crée un décalage entre les fonds disponibles et les opportunités d’investissement viables.

- Nécessité de politiques publiques fortes :

- Pour surmonter ces défis, Jezabel Couppey-Soubeyran souligne l’importance des politiques publiques pour faciliter le désinvestissement des secteurs polluants et pour créer un environnement favorable aux investissements verts. Cela inclut des réglementations qui découragent les investissements non durables et des incitations pour les alternatives écologiques.

Tous ces éléments plaident en faveur d’une approche plus nuancée et des politiques publiques fortes pour faciliter cette transition.

Comment les financements sont-ils actuellement orientés et quels ajustements sont nécessaires ?

A l’heure actuelle (2024), la majorité des financements ne sont pas suffisamment orientés vers les projets de transition écologique. Elle critique la lenteur des changements dans les flux financiers et la nécessité d’une politique publique plus assertive pour réorienter à la fois les investissements privés et publics vers des initiatives plus durables. Elle appelle à une réorientation stratégique des politiques monétaires et financières pour soutenir activement la transition écologique plutôt que de continuer à soutenir des industries polluantes ou non durables.

Jezabel Coupé-Soubeyran souligne également que la transition vers une économie plus verte doit aller au-delà des considérations purement environnementales pour englober des aspects sociaux, comme la création d’emplois durables et l’amélioration de la qualité de vie. Cette approche intégrée garantit que les bénéfices de la transition sont largement partagés et contribuent à une société plus équitable et résiliente.

Cependant, la simple réorientation des flux financiers n’est pas suffisante. Bien qu’essentielle, elle ne suffit pas à résoudre le problème du financement de la transition. Elle plaide pour des innovations tant dans les fonds privés que publics, y compris des solutions de financement public alternatif .

Quelles solutions de financement pour la transition écologique ?

Pour combler le déficit de financement de la transition, Jezabel Coupé-Soubeyran propose plusieurs solutions innovantes à la fois pour le financement privé et le financement public.

Financement Mixte : Public et Privé

Elle suggère d’abord d’exploiter davantage les mécanismes de financement mixtes, combinant fonds publics et privés. Par exemple, les fonds privés pourraient être encouragés à investir dans des projets rentables et écologiques par des incitations fiscales ou des garanties de retour sur investissement par le gouvernement. Pour les projets non rentables, mais socialement nécessaires (comme la rénovation énergétique des bâtiments anciens), elle recommande un financement principalement public ou par des subventions.

Nouveaux Instruments Financiers

Un autre aspect de ses recommandations inclut l’usage innovant des outils monétaires, comme les subventions directes de la banque centrale aux institutions publiques qui financent des projets de transition. Elle envisage même la création de nouveaux instruments financiers, tels que des obligations vertes spécifiques, qui pourraient attirer à la fois des investisseurs privés et publics en offrant des rendements ajustés aux risques mais soutenus par des politiques gouvernementales claires.

La Proposition de la Monnaie Verte

Dans sa quête de solutions innovantes pour financer la transition écologique, elle propose également l’adoption d’une ‘monnaie verte’, en fait subventions de la banque centrale, à destination de sociétés financières publiques. Ce concept novateur impliquerait la création monétaire directement liée à des projets non rentables de transition écologique. Cette approche permettrait de générer des fonds spécifiquement destinés à des initiatives durables sans accroître la dette publique, offrant ainsi une source de financement stable et dédiée à l’écologie.

Ces propositions de Jezabel Coupé-Soubeyran reflètent une approche intégrée et multifacette du financement de la transition écologique, mettant en lumière la nécessité d’une coopération accrue entre le secteur public et privé, ainsi que l’utilisation innovante des politiques monétaires et financières pour atteindre les objectifs écologiques de manière efficace et équitable.

Implications Écologiques et Sociales

En conclusion, elle souligne l’importance d’une transition qui soit à la fois écologique et sociale, appelant à une transformation profonde des politiques économiques et financières pour soutenir un tel changement.

Elle incite vivement à une collaboration renforcée entre les gouvernements, les institutions financières et les secteurs privés, afin d’élaborer des stratégies de financement robustes qui catalysent une transition écologique globale et durable. Elle plaide pour une réforme profonde des politiques monétaires et financières pour aligner les impératifs économiques avec les nécessités écologiques et sociales, assurant ainsi un futur durable pour tous.

Alors que nous avançons vers une économie plus durable, de quelle manière votre entreprise peut-elle non seulement s’adapter à ces changements, mais aussi devenir un leader dans la réorientation des investissements vers des initiatives véritablement génératives et socialement responsables ?

Pour en savoir plus

Le pouvoir de la monnaie : Transformons la monnaie pour transformer la société

Par Jézabel Couppey-Soubeyran, Pierre Delandre, Augustin Sersiron

Les Liens qui libèrent, 2024

Dans la même série :

#1 Etes vous prets pour le sursaut climatique ?

#2 Qu’est-ce qu’une entreprise régénérative ?

#3 Feuille de Route pour l’Entreprise Régénérative

#4 Le rôle des Écosystèmes Coopératifs

#5 Feuille de Route pour l’Entreprise Régénérative

#6 L’Odyssée Régénérative d’Expanscience

#7 Un nouveau départ vers le finance regénérative

#8 Dernier rapport du GIEC : A quand la prise de conscience, par Nadia Maïzi

#9 Quel monde pour demain ? par sandrine Dixson-Declève

#10 Biodiversité et action humaine, par Bruno David

#11 Cycle de l’eau et changement climatique, par Charlène Descollonges

#12 Sobriété, le mot interdit, par Yamina Saheb

#13 Redéfinir la valeur : Bruno Colmant et la comptabilité multicapitaux

#14 Réinventer nos systèmes pour un avenir durable, par Joss Colchester

#15 Finance Régénératrice : Transformer les Pratiques d’Entreprise, par John Fullerton